近段时间,恰逢高考志愿填报高峰期,一桩新闻直接登上了热搜。

起因是某重点高中的三名高分考生(两名理科前三和一名文科第六)在填报高考志愿时,拒绝了学校和老师要求他们报考清华北大冷门专业的建议,转而选择了上海交通大学和复旦大学的热门专业。

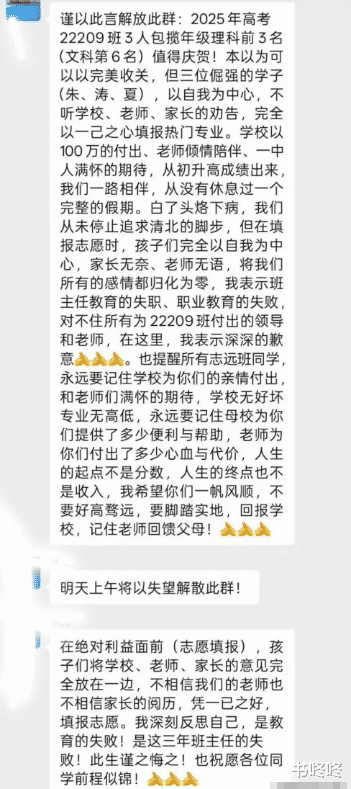

这一行为引发了班主任的强烈不满,他在班级“清北群聊”中发布长篇宣言后解散了该群。

班主任在长文中的详细描述,包括:他指责学生“以自我为中心”,认为学生的行为让学校的清北梦破碎,对不起学校超过百万的投入、老师的倾情陪伴以及全校师生的期待。

他甚至使用了“来生不记朱、涛、夏”这样的激烈言辞。

而这起事件的核心冲突,其实在于——教育者的控制欲 vs 学生的自主权。

班主任的“破防”动机首先是利益驱动。

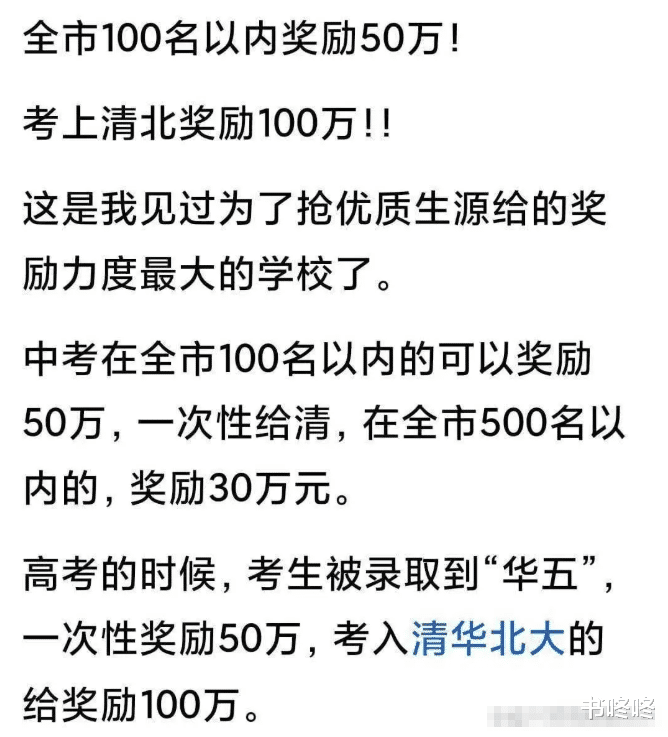

地方高中普遍存在“清北奖金”机制,班主任因学生考入清北可能获得数万至十几万不等的奖金,且清北录取率直接关联学校排名、招生噱头及教师晋升。

三名学生放弃清北,意味着班主任个人利益与学校业绩的双重损失。

班主任在群聊解散宣言中强调“学校三年投入超百万”、“教师带病陪考”,指责学生“辜负期待”,试图以道德绑架将学生塑造为“报恩工具”,而非独立个体。

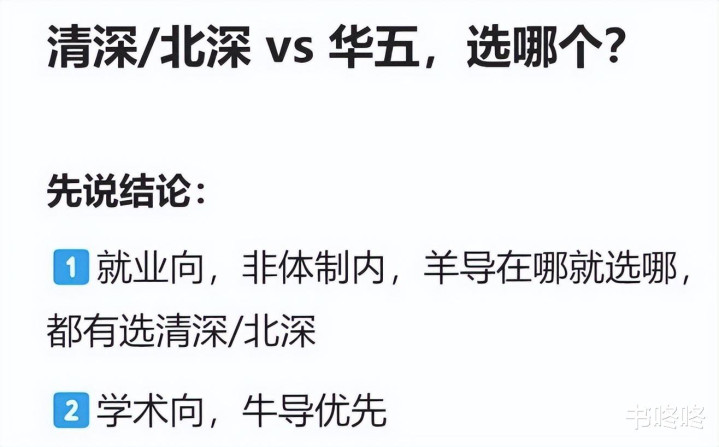

相比之下,学生的选择则更加理性,侧重于“专业优先”策略——“宁选华五热门,不读清北冷门”。

三名学生(理科前三、文科第六)拒绝清北冷门专业(如核物理、护理),选择复旦、上交的微电子、数学等热门王牌专业。

华五这些专业在学术资源、产业对接及就业薪资上显著优于清北边缘学科。

新一代学生更清醒认识到“名校光环≠人生赢家”。

一名当事学生直言:“凭啥听你的?”,凸显对自身发展主导权的坚持。

很快,该事件在社交媒体上引发热议。

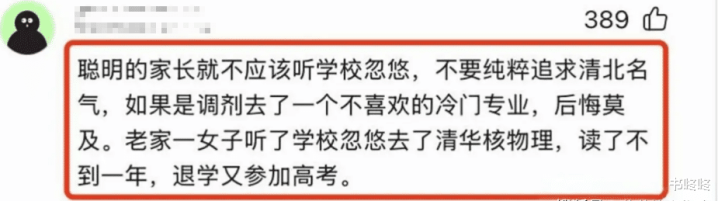

大多数人支持学生的选择,认为专业选择是人生大事,学生有权利根据自己的兴趣和职业规划做决定。

有网友批评班主任“道德绑架”,指出“学校付出,老师陪伴”是教育的基本职责,不应成为要挟学生的资本。

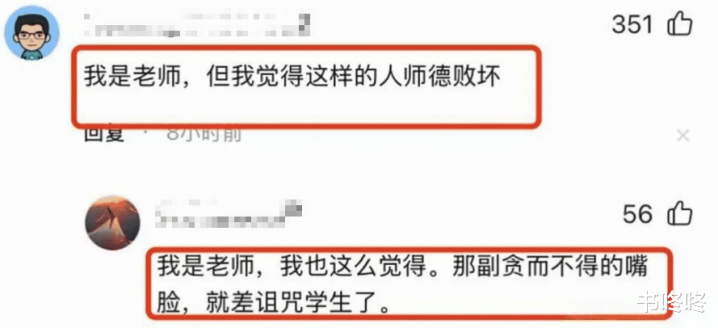

网友批判班主任“越界”、“枉为人师”,普遍谴责班主任将教育职责异化为“利益交易”,其“解散群聊+公开羞辱”的行为暴露了格局狭隘。

该校设立“清北团队合作群”,提前介入学生志愿填报,将招生办与尖子生捆绑施压的行为。这种制度化的干预,实则是将学生视为“升学KPI的零件”。

同时,这起事件撕开了教育功利化的遮羞布,暴露了“唯名校论”的弊端。

“清北率”背后的畸形生态:县级中学尤甚,清北录取数被等同于“办学成功”,甚至出现“1个清北生抵10个华五生”的考核标准。

地方政府以清北人数分配教育经费,学校则向教师下达“清北指标”,形成逐利链条。

对学生的隐性伤害极大——

专业错配悲剧:为冲清北调剂冷门专业,后续面临转专业难、就业率低、心理落差大的案例频发。

例如北大考古、清华土木近年就业率垫底,而复旦微电子毕业生平均起薪超30万。

自主意识扼杀:班主任指责学生“以自我为中心”,实则是压制其独立思考能力。教育的成功本应体现为“学生敢对人生重大选择说不”。

教育的本质应是“赋能”而非“压制”,是“成全”而非“占有”。

我要说的就是这些。

锦鲤配资-锦鲤配资官网-正规配资论坛-配资平台股票配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。